子犬がおうちに来たばかりの頃、「最初はなるべく無視をした方が良い」などの意見を聞くかもしれません。でも、「どうして無視するの?」とか「子犬が寂しがるんじゃない?」と不安になる方も多いでしょう。ここでは、その理由や方法をわかりやすく、少し詳しくお話しします。

1. なぜ子犬を無視するのか?

1-1. 「無視」ってどんな行動を言うの?

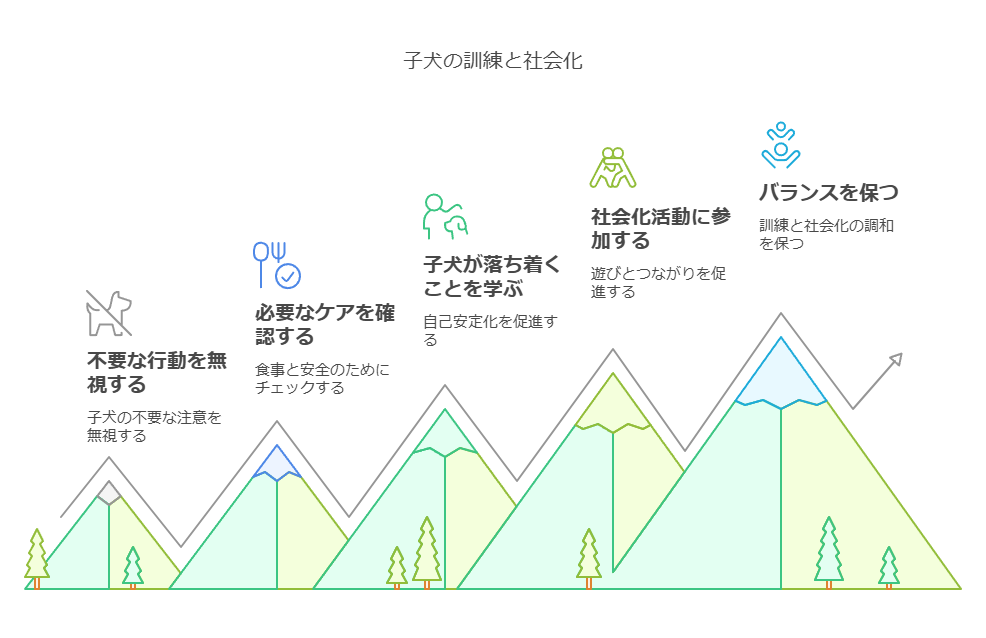

- 不要な鳴きや吠えをあえて相手にしないことを指します。子犬が「ねえ、抱っこして!」「遊んで!」と鳴いても、すぐにはかまわないで様子を見守ります。

- 「まったくの放置」とは少し違い、生理的な問題(トイレ・空腹・痛み)かどうかを一度確認したうえで、単なる「かまって鳴き」と分かったら無視する、というスタンスです。

1-2. 無視する目的

- 要求行動を増やさないため

子犬が「鳴けばすぐ来てくれる!」と覚えると、ずっと鳴いてしまう可能性が高まります。 - 飼い主がいない時でも落ち着く力を育てるため

常に相手をすると、飼い主さんが見えなくなると強い不安を感じる子になる恐れがあります。少し無視をして、子犬自身が自分で落ち着く経験をするのが大切です。 - 分離不安の予防

べったりと密着しすぎると、「飼い主がいないと絶対無理!」という依存状態になりやすいです。適度な距離感をつくることで、子犬が自立しやすくなります。

2. 「無視」したとき子犬はどう感じる? 心配しなくて大丈夫?

2-1. 最初は戸惑うけど、徐々に慣れる

子犬が「あれ、何で構ってくれないの?」と思って、はじめは戸惑ったり悲しそうに見えるかもしれません。

- 1週目が勝負とよく言われますが、その後は「鳴いてもすぐ反応してくれないんだ」と理解し、落ち着き始めるケースが多いです。

2-2. 完全放置は逆効果の場合も

まったく声をかけず、エサやトイレのチェックもしないような「完全放置」は、子犬の不安をむしろ高める危険があります。

- 本当に鳴いている理由(トイレ・空腹・痛み・体調不良)は必ず一度確認しましょう。

- 無視する対象は“かまってアピールの鳴き”など、不要な要求行動に限ります。

3. 子犬が鳴いた時は、なぜ無視しなければならないの?

3-1. 鳴けばOKと思わせないため

子犬が吠えるたびに抱っこやごはんを与えると、「鳴く=いいことがある」と学習します。

- それが習慣化すると、ずっと吠え続ける子犬になりかねないのです。

- 無視することで「鳴いてもすぐには意味がないかも」と理解していきます。

3-2. 過度な依存を避ける

赤ちゃんのようにベタベタに構い続けると、子犬は飼い主さんへの依存が強くなりすぎることがあります。

- 学校やアルバイト、家族の外出などで誰もいないときに、子犬がパニックを起こすケースも。

- 無視の時間を上手に入れると、子犬は一人で落ち着く力をつけやすくなります。

4. 無視する時に気をつけるポイント

4-1. 生理的欲求をちゃんとチェックする

トイレやごはん、水などが不足していないかを事前に確認します。

- 床をくんくん嗅ぎ出したらトイレサインかもしれませんし、暑くて水がほしいのかもしれません。

- こうした欲求の場合は無視ではなく、適切に対応してください。

4-2. 鳴き方を見極める

- 甲高い声や短い間隔の鳴き:ただ「かまって!」と言っている可能性が高いです。

- 痛そうな声や長い遠吠え:具合が悪い、ケガ、分離不安の深刻化など別の問題の恐れがあるので要注意。

4-3. 無視の時間は長すぎないように

過度に無視しすぎると、子犬がストレスをため込んでしまい、体調を崩すこともあります。適度な時間(数分~15分程度)鳴くのを様子見て、落ち着いたら褒めてあげるイメージです。

5. 「無視」がトイレトレーニングに影響する?

5-1. 失敗を見逃さないための工夫

無視に集中して、子犬のトイレサインまで無視してしまわないよう、いつも観察だけは怠らないようにします。

- 食後や昼寝後にトイレに誘導するなど、サインや時間帯をチェックしてあげることが重要。

5-2. 成功したらすぐに褒める

無視をするのは「不要な要求」に対してだけ。トイレに成功した時は、即座に“よくできたね!”と声をかけたりおやつをあげたりしてください。これがトイレトレーニングの基本です。

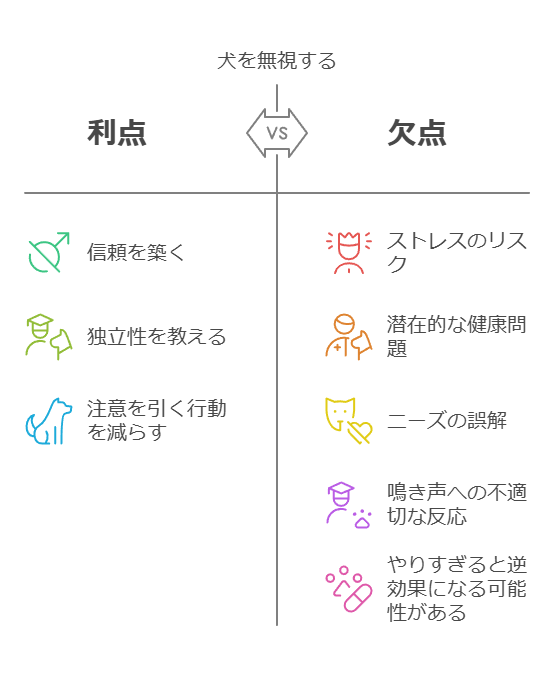

6. 一週間の無視でどんなメリットがある?

- 要求鳴きが減る

「鳴いても来ないかも」と学ぶことで、無駄吠えの回数が徐々に減る子が多い。 - 自分で落ち着く力がつく

常に抱っこをせがまなくても静かに過ごせるようになる。 - 分離不安の予防

いつもかまってもらう状態ではなく、ひとりの時間にもなれていく。

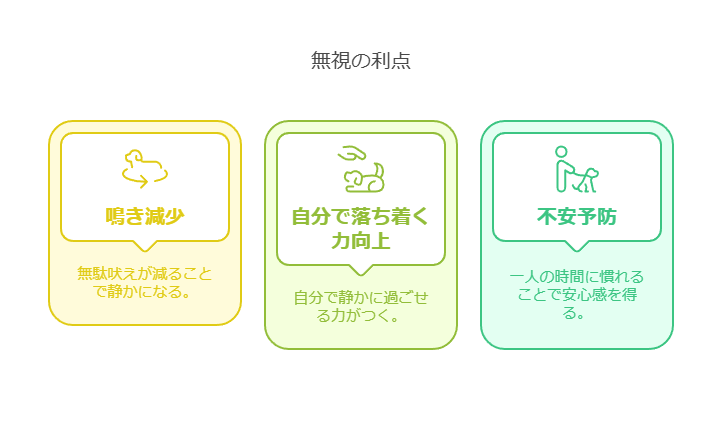

7. 逆に無視をしなかったらどうなるの?

- いつでも鳴けばOKと覚える

子犬が「とりあえず鳴けば何かもらえる?」と思い、要求鳴きが増えがち。 - 依存度が高まる

一人で寝たり、留守番したりするのが苦手な子になる可能性も。 - 一日の大半が鳴き声対応に

飼い主さんが疲弊してしまうかもしれません。

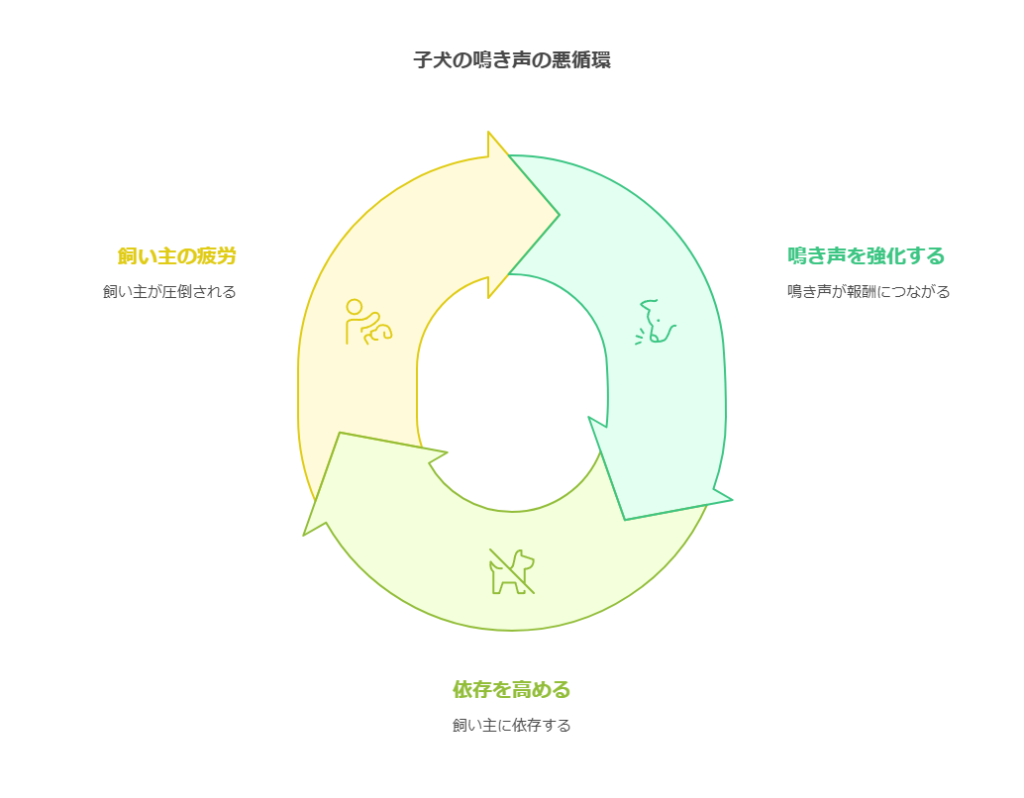

8. 無視している間、飼い主はどうすればいい?

している様子を同時に表現。-1024x579.jpg)

- 子犬を観察して危険がないか確認

完全に目を離すわけではなく、トイレサインや異常な様子がないかを遠くから見守る。 - 自分の作業や趣味をする

音楽を聴く、スマホをみるなどして、一時的に「子犬にかまわない」状態を作る。 - ソワソワしたら一呼吸おいて対応

はじめは鳴いたりしても、数分は反応しないように頑張り、その後落ち着いたら声をかける。

9. 一週間後にどんな変化がある?

- 鳴いても反応が返ってこないと理解

→ 鳴き声が短くなる、または回数が減る - ひとりでいる時間にも慣れる

→ 留守番や夜の就寝時に、子犬がそこまで不安がらなくなる - しつけしやすくなる

→ “無視”と“褒め”の区別がはっきりして、子犬が混乱しにくい

10. 子犬があまりにも暴れたり鳴き続ける場合は?

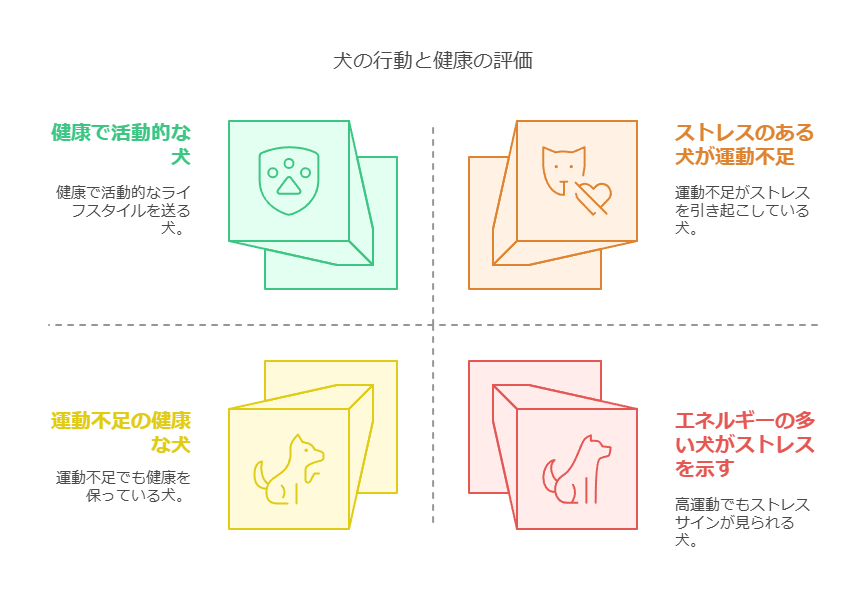

- 運動不足の可能性

散歩や遊びでエネルギーを発散できていないと、余ったパワーで暴れる子も。 - ストレスサインをチェック

食欲が落ちたり、ぐったりしたりしてないか確認。もしかすると病気の兆候かもしれません。 - 専門家に相談

獣医師やドッグトレーナーにアドバイスを求めると、個別の対処法を具体的に教えてもらえます。

まとめ:無視とコミュニケーションのバランスをとろう

- 無視が必要なのは、子犬の不必要な要求行動を増やさないため

- 完全放置ではなく、トイレやごはん、ケガの有無などを確認してから“不要な鳴き”を無視する

- 一週間の無視をきっかけに、子犬が自分で落ち着く術を学ぶと、先々のしつけがスムーズ

- 社会化も同じくらい大切:無視ばかりではなく、遊ぶ時間やスキンシップもきちんと設ける

最初の一週間は、子犬にとって「ここはどんな家?」「どうするとかまってもらえるの?」と学ぶ大切な期間です。無視を上手に使って、子犬が「鳴けばすぐ来てくれる?」と考えすぎないようにしつつ、必要なケアはこまめにしてあげてください。バランスを守れば、子犬と飼い主さんの生活が早めに安定し、お互いが穏やかに過ごせるようになります。

コメント