現代のペット医療において、子犬のワクチン接種は何回すべきかという話題は多くの飼い主さんの関心事です。特に、獣医師によって「子犬のワクチンは2回でOK」と言われるケースと、「3回接種が必要」と言われるケースがあり、どちらが正しいのか混乱される飼い主さんも少なくありません。

ワクチン接種の必要性・効果・理由・法律、さらにはワクチン接種後の注意点や社会化との関係までを解説します。

1.子犬ワクチン接種はなぜ2回で良いのか

ワクチン接種と聞くと「3回打つのが当たり前では?」と考える飼い主さんが多いかもしれません。実際、動物病院や獣医師によっては「2回でOK」と言われることがあります。その意味や背景を理解することで、接種回数への疑問や不安を解消しましょう。

1.1 ワクチン接種の必要性について

- 伝染病予防:犬にはパルボウイルス感染症やジステンパーなど、致死率が高い感染症が多数あります。ワクチンを打つことで、これらの病気を未然に防ぐ、あるいは重症化を防ぐことが可能になります。

- 地域社会の安全:犬だけでなく、狂犬病ワクチンをはじめとした予防接種は社会全体の健康リスクを抑える役割も担っているため、法的に義務付けられている場合も多いです。

- 子犬の免疫の一貫:母犬から得た初乳由来の免疫が切れてくる時期に、ワクチンを適切に行うことで免疫のバトンタッチをスムーズに。

1.2 抗体と免疫の関係

- 母犬由来の移行抗体:子犬は母乳から一定の抗体を受け継ぎますが、それらは生後数週間〜数ヶ月で徐々に失効していきます。

- ワクチンとの相互干渉:移行抗体が高い状態だと、ワクチンがうまく効かない(抗体がワクチン成分をブロックしてしまう)ため、最適なタイミングで接種する必要があります。

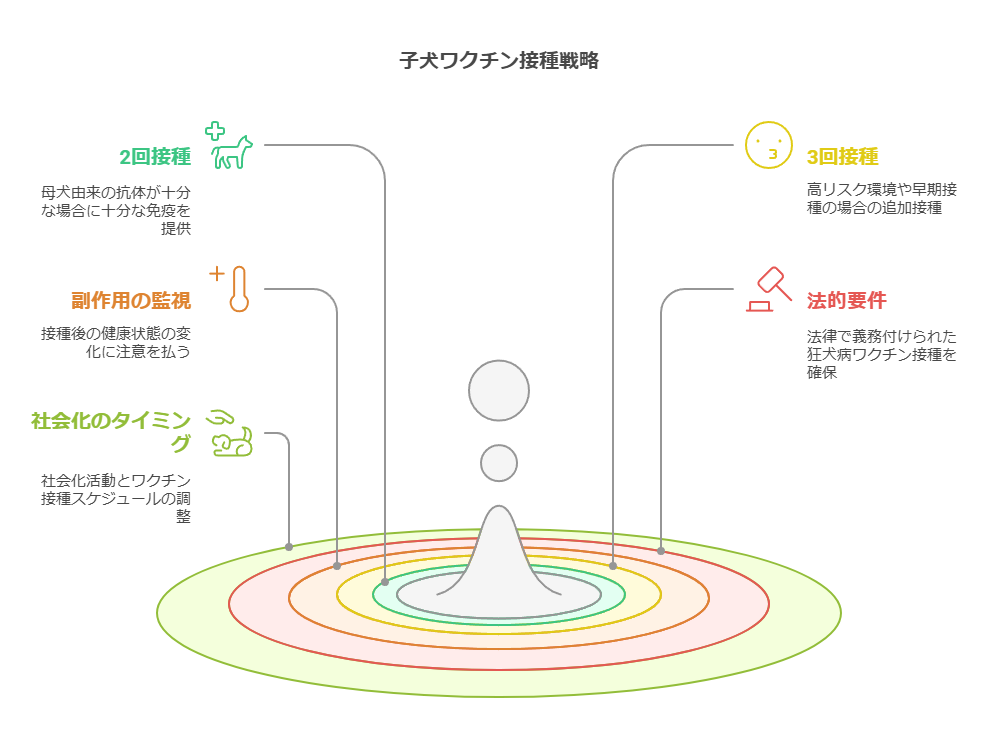

- 2回接種の理屈:1回目の接種で免疫を刺激し、2回目で十分な抗体価を形成するという狙いが一般的です。

1.3 2回接種の効果と理由

- 移行抗体の減少タイミング:多くの場合、生後8〜12週頃に移行抗体が減少し始め、最初のワクチンが有効に働きやすくなります。その後2〜4週後に2回目を打つことで確実な免疫がつく。

- 3回接種との比較:一部獣医師は「1回目:生後6週、2回目:8週、3回目:12週頃」を推奨。しかし、一定の場合では初回接種をもう少し遅らせ、2回で十分な免疫がつくケースもあり、個体差や環境差に応じてプログラムが変わります。

2.子犬のワクチン接種スケジュール

ワクチンスケジュールは生後○週齢で1回目、2〜4週後に2回目、必要に応じて3回目という流れが一般的です。しかし近年の研究や個体の体調・環境によっては2回接種をベースにする獣医師もいます。ここでは子犬期の典型的なスケジュールを紹介し、各回の接種意義について考えます。

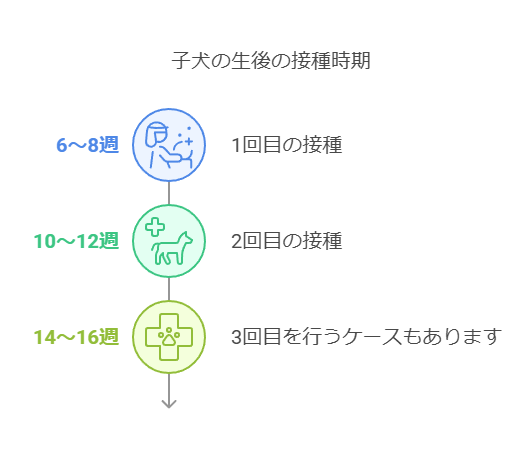

2.1 子犬の生後の接種時期

- 生後6〜8週:1回目の接種を行うことが多い。ただし、母犬からの移行抗体が残っていると十分な免疫反応が得られない可能性

- 生後10〜12週:2回目の接種を行い、犬の身体が自ら免疫を作り始める

- 生後14〜16週:3回目を行うケースもある(移行抗体の残存率が高かった場合など)

2.2 ワクチン2回目をいつ接種するか

- 約3〜4週後:1回目から3〜4週後を目安に2回目を実施するパターンが最も多い

- 抗体検査:一部の動物病院では、1回目と2回目の間に抗体価をチェックして、2回目のタイミングを最適化する方法も

2.3 3回目が必要なケースとは

- 初回接種が早すぎる場合:移行抗体と干渉して、最初のワクチンが十分効かなかった

- 高リスク環境:多頭飼育や感染症リスクが高い地域、ドッグランや保護施設などに出入りが多い子犬の場合、3回目を打つことで安全マージンを得られる

- 獣医師の判断:犬の体調や生活環境を加味し、「2回でOK」「3回推奨」と変わる

3.ワクチン接種と感染症予防

子犬に対するワクチン接種は、単に「犬が病気にならない」ためだけでなく、社会全体から感染症を減らす役割も持っています。ここでは主なワクチンの種類と、その効果、そして感染症から愛犬を守るための総合的なアプローチを解説します。

3.1 混合ワクチンの種類と効果

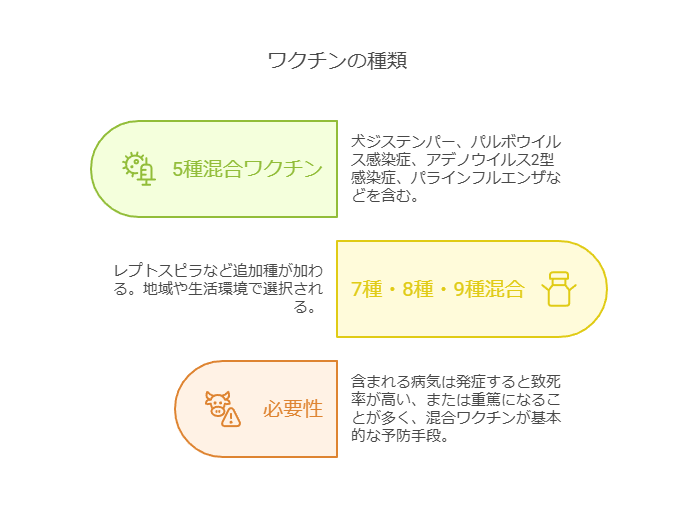

- 5種混合ワクチン:犬ジステンパー、パルボウイルス感染症、アデノウイルス2型感染症、パラインフルエンザなどを含む

- 7種・8種・9種混合:レプトスピラなど追加種が加わる。地域や生活環境で選択される

- 必要性:含まれる病気は発症すると致死率が高い、または重篤になることが多く、混合ワクチンが基本的な予防手段

3.2 狂犬病ワクチンの重要性

- 法的義務:日本では狂犬病予防法に基づき、犬には年1回の狂犬病ワクチン接種が義務付けられている

- 世界的なリスク:日本は狂犬病がない国として有名だが、海外ではまだ多くの地域で発生中。万一発症すればほぼ100%死に至る恐ろしい病気

3.3 感染症から愛犬を守る方法

- ワクチン以外の対策:フィラリア予防、ノミダニ予防、適切な衛生管理(ドッグランでのマナー、排泄物処理)も重要

- 免疫力のサポート:子犬はストレスや栄養バランスが免疫力を左右する。安定した食事や睡眠で健康を維持しやすい

4.ワクチン接種後の注意点

ワクチン接種後には、副作用や体調変化など注意すべきことがいくつかあります。子犬の身体は繊細で、接種直後に起こる反応をしっかり把握しておくと、いざというときに落ち着いて対処できるでしょう。

4.1 副作用の可能性と症状

- 軽度の症状:注射部位が腫れる、食欲が少し落ちる、軽度の下痢や嘔吐など

- 重度の症状(アナフィラキシーなど):急な呼吸困難、顔面の腫れ、ショック状態など

- 対応:重度の症状が見られたらすぐに獣医師へ連絡し、来院を検討

4.2 ワクチン接種後の愛犬の健康管理

- 安静:少なくとも接種当日は激しい運動やシャンプーを避ける

- チェック:注射部位の腫れや、体温(触ったときの感触が著しく熱いなど)を観察

- 経過報告:翌日以降も元気がない、食欲が戻らない場合は獣医師に相談

4.3 疑問があれば獣医に相談しよう

- 追加接種が必要か?:2回で本当にOKなのか、3回目を打つべきかなど

- 予防接種証明書:狂犬病や混合ワクチンの接種証明書は公共施設利用時やドッグラン利用時にも必要

5.ワクチン接種に関する飼い主の疑問

5.1 1回でいいと言われた理由

まれに「1回接種だけでも大丈夫」という意見がある場合、その背景としては移行抗体がまだ残っているから2回めが効果薄いという獣医師の判断があったり、特殊な検査で十分な抗体価が確認されたことなどが考えられます。

- ただし一般的ではない:多くの場合、2回接種は最低限、3回接種まで行う獣医師が多い

5.2 ワクチン接種に対する社会的な理解

- 海外との比較:アメリカなどでは3回接種が標準、ヨーロッパ各国でもガイドラインが細かく異なる

- 日本での一般常識:2回+狂犬病ワクチンが最低ラインとされることが多い

5.3 他の犬と接触する際の注意点

- ワクチンが完了していない子犬は、感染リスクを避けるためドッグランなど不特定多数の犬が集まる場所は控えめに

- ワクチン完了後でも、相手の犬のワクチン状況が怪しい場合は接触に注意

6.子犬の社会化と散歩について

ワクチン接種が終わったら、社会化期を意識したお散歩や外出を積極的に行うことが推奨されています。しかし接種回数や時期によっては「まだ外に出して大丈夫か?」という不安もあるでしょう。

6.1 散歩を始める時期とその重要性

- 基本目安:2回の混合ワクチンが終わり、抗体が十分につく2週間後くらい

- 社会化期(生後3〜14週頃):この時期にさまざまな音・環境・人や犬に慣れさせることが、将来の落ち着いた性格形成に繋がる

6.2 抱っこ散歩のメリットとデメリット

- メリット:ワクチンが不十分な時期でも、地面に降ろさずに外の音や景色を見せられる

- デメリット:足の裏で地面を感じないため、散歩に慣れにくいケースもある。運動量は確保できない

6.3 社会化を進めるための接触方法

- 安全な犬同士の触れ合い:ワクチン接種済みで健康な先輩犬と少しずつ慣らす

- 人への慣れ:いろいろな年齢層、性別の人に会わせるが、子犬が怖がったら無理強いしない

- 音や物への慣れ:車の通行音、掃除機音、傘、帽子など様々な刺激に少しずつ慣らす

7.獣医師とのコミュニケーション

ワクチン接種のプログラムや回数は、犬ごとに最適解が異なります。だからこそ、かかりつけの獣医師と密にコミュニケーションを取りながら、子犬に最適なスケジュールを選ぶことが大切です。

7.1 子犬に最適なワクチンプログラム選択

- 生活環境:多頭飼いかどうか、他の犬と接触が多い地域かによってリスクが変わる

- 体質・健康状態:体重が小さすぎる、体調が優れない時期などは獣医師と相談

7.2 獣医師からトリビアを学ぶ

- 抗体価検査:必要に応じて検査を行うことで、接種回数を最適化する例もある

- 海外の最新情報:海外学会や論文の知見から、新しいワクチンスケジュールが提案されることも

7.3 定期診療の重要性

- ワクチン以外のチェック:体重測定、歯の状態、寄生虫予防や肌トラブルなど総合的に見てもらえる

- 獣医師と築く信頼:日頃から相談できる獣医師がいると、緊急時や病気の初期にすぐ対応できる

8.予防接種にまつわる法律と規則

日本においては、犬の狂犬病予防接種が法的に義務付けられています。一方、混合ワクチンに関しては義務ではありませんが、飼い主としてのモラルや病気予防の観点から推奨度が高いです。

8.1 日本における犬のワクチン接種の法律

- 狂犬病予防法:年1回の狂犬病ワクチン接種が義務。未接種の場合、罰則の可能性

- 自治体への届け出:犬の登録と狂犬病ワクチン済票の交付を受ける必要がある

8.2 登録義務について

- 生後90日を超えた犬:各市町村に鑑札を取得する形で登録が義務づけられている

- 鑑札と注射済票を首輪等に装着しておくのが基本ルール

8.3 法律が犬の健康に与える影響

- 国全体の感染症リスクを低減:狂犬病の撲滅に成功した大きな要因

- 飼い主の意識向上:法律で義務化されていることを機に、他のワクチンや健康管理への関心も高まりやすい

9.不安や疑問を解消するためのリソース

ワクチン接種やしつけ、健康管理について、ネット情報や口コミだけでは判断が難しい場合も多いです。最終的には獣医師の助言を仰ぐのがベストですが、飼い主がある程度自らリサーチしておくことで獣医師との会話もスムーズになります。

9.1 日本のペットショップと獣医師の選び方

- ペットショップ:ワクチンプログラムをしっかり説明してくれるところや、アフターケアが充実している店を選ぶ

- 動物病院:かかりつけを固定して、じっくり相談できる関係を築く

9.2 口コミや書き込みの活用法

- SNSやレビューサイト:他の飼い主の体験談は貴重だが、個体差や偏りもあるので過信は禁物

- 動物病院の評価:Googleマップの評価だけでなく、獣医師との相性や診療科目の得意分野も考慮

9.3 健康情報の入手先

- 獣医師会や大学研究室の公式サイト:信頼性の高い論文やガイドラインが見られる

- 書籍:権威ある専門家が著した「子犬の育て方」や「犬の医療ガイド」など

- 動物医療関連のイベントやセミナー:ワクチンの最新事情を学べる場

10.まとめ

子犬ワクチン接種2回で良いと言われた意味」とは、母犬由来の移行抗体がしっかり残っている時期や、犬ごとのリスク・ライフスタイルを総合的に判断した結果、2回で十分な免疫が得られると獣医師が考えていることを示す場合が多いです。ただし、全ての子犬に共通というわけではなく、3回接種が勧められる例も少なくありません。1回目接種のタイミングが早かったり、環境リスクが高い場合などは、3回目まで行うことで確実な免疫を得ることが一般的です。

- ポイント再掲

- 移行抗体や抗体価によって有効な接種回数が異なる

- 混合ワクチンと狂犬病ワクチン、それぞれの法的・医療的意義を理解

- 接種後の副作用や体調変化には注意。重度の症状があればすぐ獣医に相談

- 法律で義務化されている狂犬病予防接種も忘れずに

- 社会化期や散歩開始時期との関連で、ワクチン接種完了時期が大きな意味を持つ

最終的な判断は必ず獣医師と相談して行い、愛犬の体質・生活環境・地域リスクを考慮したワクチンプログラムを選ぶことが大切です。飼い主としては正しい知識を身につけ、子犬の健康と安全、そして社会全体の感染症リスク低減にも貢献しましょう。

コメント